华体会·hth体育首页 - 官方正版体育平台直达

玩过国内几款比较热门的手游/页游(非买断制游戏)的朋友都能感受到,现在种类是越来越多了:除了传统的直购商城,还有赛季战令、大月卡、小月卡、特惠礼包、N连抽……

除了坚定的“0氪党”(那些游戏内勤勤恳恳体验玩法刷材料副本,兢兢业业参加版本活动只为白嫖游戏道具的一类玩家,其目标是不给游戏公司花一分钱),不管是常驻玩家、回归玩家、新手入坑、高端战力、欧皇、非酋、体验玩家、深度玩家、单打独斗、和朋友一起玩的、跟着攻略up主开荒规划的、追求单纯的极致的数值暴力美学的、想要体验高端精巧机制的、有工作的、没工作的、有时间的、没时间的、玩MMO/RPG/卡牌/养成/战略的,只要这个游戏不是买断制游戏,那就总有一条通往氪金的“罗马大路”。

就学堂君的体验而言,给游戏氪金是一个当时觉得很痛、很爽(有点像手指不小心被刀划到时那种生理体验),尤其是游戏内弹出来获得支付道具的那一声音效的时候。

可是过了一段时间之后(尤其是快到吃饭的时候),就会觉得悔恨、懊恼,感觉自己又干了一件单纯买入数据的坏事。然而,下一次氪金时依旧不长记性,继续重复这个“痛并快乐着—懊悔并批评自己—打开游戏—痛并快乐着……”的循环。

从经济决策来看,其实我们明明也会评估氪金带来的游戏价值,也会比较虚拟产品氪金和现实消费的区别。就从玩家们平常的反馈来看,也会后悔“怎么又氪了这么多”。那么,究竟是什么会让我们往游戏内氪金呢?我们氪金时的状态又是怎样的?

从玩家心理的角度看,解释我们为什么会氪金的模型有很多,主要包括以下几种:

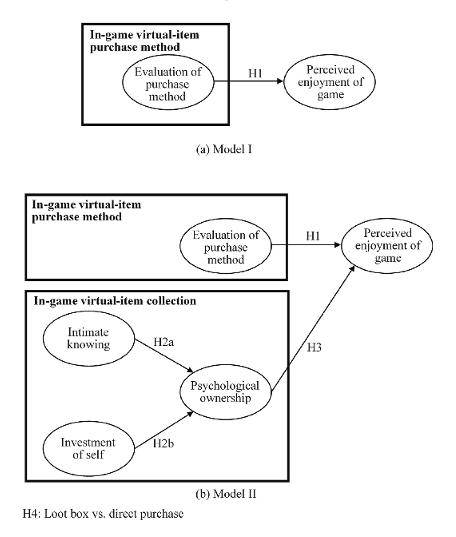

心理所有权指的是个体对某个目标物(或其一部分)产生如同“这是我的东西”般的感受。一项针对MMORPG玩家消费行为的研究表明,玩家对虚拟物品的心理所有权越强,游戏乐趣享受感就越强。相较于开战利品箱子的购买方式,玩家对直接购买的游戏商品更熟悉,更易评估游戏商品的实用价值,玩家的心理所有权也就会越强[1,6]。

这也就解释了为什么游戏内常常会放置明显可视的“特惠礼包”专区,目的就是让玩家“所见即所得”,增强玩家的心理所有权感,提高玩家参与游戏的愉悦度,进而激发玩家的消费意愿。

心流(flow),最初是米哈里·契克森米哈赖在《心流:最优体验心理学》中提出的概念。心流是指人们在做某些事情时表现出的全神贯注、投入忘我的状态[7]。这种状态下,人们甚至感觉不到时间的存在,并且在当前事情完成后产生一种充满能量并且非常满足的感受。

Ghazali等(2022)进行了一项Dota2类游戏玩家的研究,考察了竞技、技能、游戏享受体验、任务挑战和沉浸感对玩家心流体验以及持续购买意图的影响。结果发现,当玩家体验到心流时,他们更有可能会产生购买意图[2]。这种心流可能由游戏的美学设计带来,也有可能来自于游戏的竞技体验以及社交情境[3]。

除了传统的竞技游戏外,还有一类特殊的情感向游戏,除了常规的游戏道具的心理所有权以及体验游戏玩法时产生的心流状态外,这类游戏侧重于给玩家提供情感体验,让玩家建立虚拟亲密关系,形成享乐价值。

基于此,有研究者发现,虚拟亲密关系形成与玩家对虚拟亲密关系的满意度对玩家消费行为有直接作用[5]。也就意味着,游戏剧情人物设定、玩家与游戏中的人物形成的关系强度也会对玩家对游戏消费行为产生正向影响。

游戏付费道具的实用价值能够被玩家快速、精确地评估,降低玩家的认知决策成本,以此增强玩家的心理所有权和游戏参与度;

如果游戏有社交性质,那么需要给玩家提供满意的社交关系(不仅是亲密关系、还有竞技中的社群环境等等)。

游戏付费道具的实用价值能够被玩家快速、精确地评估,降低玩家的认知决策成本,以此增强玩家的心理所有权和游戏参与度;

如果游戏有社交性质,那么需要给玩家提供满意的社交关系(不仅是亲密关系、还有竞技中的社群环境等等)。

这是游戏设计的“硬件条件”,但在一些具体玩法上也会运用更“柔性”的心理原理。

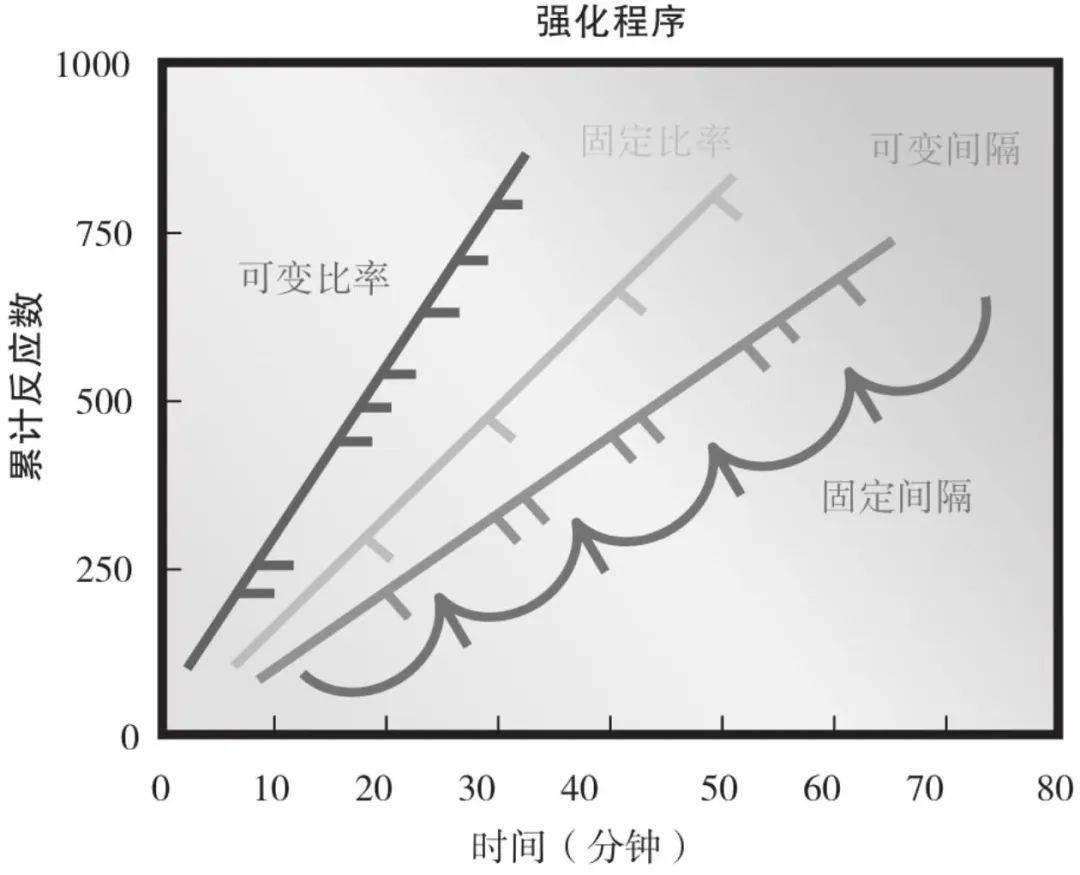

斯金纳通过斯金纳箱、鸽笼研究得出了操作性条件作用的强化原理:当一个操作行为发生后,给予一个强化刺激,那么这个操作行为出现的频率就会增加。在几种强化程式中,“可变比率”在维持行为和行为高发生率的效果最好。

抽卡、赌博都在利用“可变比率”的强化方式。玩家不知道多少次可以“出货”,就会一直抽卡。但是抽卡资源总是有限的,要么成为“囤囤鼠”(几个版本都不抽卡,把抽卡资源攒给自己喜欢的角色,并把其拉到顶配),要么是花费大价钱,氪几单648把抽卡资源给抽出来。

虽然现在游戏中都有明确的概率设定和保底机制,但这个过程中,每一次“出货强化”是不确定的:有可能这一次抽20抽就出了,但下一次可能就需要100抽以上才能“出货”。

前面所讨论的范围都是免费游戏的内购环节,我们很少听说买断制游戏(游戏流程全部完成通关即为游戏结束)也有类似的游戏设置。两种游戏的盈利方式和逻辑路径并不一致。买断制游戏的研发、运营经费全部来源于买断制游戏额,付费环节只有游戏本体+拓展的价钱。

在经济学上,最理想的情况是,每个不同的群体都能够付出其愿意付出的最大金额。比如说,假设有一类玩家,经济能力有限,最多愿意在游戏上花费100元。而另一类玩家经济实力很强,愿意在游戏上花费10000元。

假设这个游戏定价在100元,游戏公司愿意付出10000元的玩家也就只支付100元,相当于游戏公司亏损了9900元,那么就需要更多玩家来把这一部分损失给赚回来。假设游戏定价在10000元,100元的玩家就无力支付,我就相当于失去了这部分玩家。而把游戏变为免费+内购了之后,喜欢这款游戏的玩家就能找到自己的生态位(100元的有100元的礼包/月卡,10000元有10000元的累充648)。

这种游戏模式被称为免费增值(Free-to-Pay)。但这样一来,游戏需要平衡掉因为获得支付道具差异而带来的游戏体验的差异,对游戏公司和游戏设计者来说就需要在数值、机制、玩法上下更多功夫。免费+内购游戏需要不断更新、平衡游戏环节,以此来维持“氪金游戏”的“可持续发展”,而买断制游戏卖出一份就赚上一份的钱,因此其游戏付费的逻辑就相对简单,更需要打磨游戏玩法、管理游戏内道具的其他交易途径以及游戏的拓展包更新(也相当于是可持续发展路径)等等。

总而言之,游戏中的增值产品设计既有经济学的考量(游戏公司如何运营、如何盈利等),也有心理学上的设计和应用(如心流和强化原理)。

从玩家的视角看,游戏氪金是一个极其复杂的认知加工与经济决策过程。梳理清楚其背后的机制,能够帮助我们了解到在氪金时,我们的心理状态、情绪认同以及决策判断对我们的游戏行为产生的影响,了解游戏公司为什么、可能会在某个地方设置氪金点。

这样虽然不能保证我们一定就不会“0氪”,但会帮助我们在点击支付按钮输入密码之前,可能在某一个瞬间想一想这些钱为什么就这么“逻辑顺畅”地给了出去,如果这些钱给自己吃点好的、穿点新的、读些好书、去和朋友小聚一下会不会更有价值一些?

毕竟游戏嘛,开心最重要。如果有更多令我们感到开心、愉悦的途径,那不妨退出支付界面,放下手机,去体验不一样的精彩与快乐。

看来某些心理学人才深藏在游戏公司里啊(偷看.jpg)!返回搜狐,查看更多